A partir de la pubertad, la aparición de depresión clínica es prácticamente dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, llegando a más de un 20% a lo largo de la vida. Las mujeres reconocen habitualmente la aparición de fluctuaciones anímicas a lo largo de la vida que, aunque no lleguen a configurar un problema médico, a veces determinan dificultades en el trabajo, el estudio, y en las relaciones con otras personas (¡y hasta en la relación consigo misma!).

Surge naturalmente la pregunta, ¿estas oscilaciones anímicas tan frecuentes en la mujer, son resultado de fluctuaciones en los niveles de "hormonas femeninas", que ocurren tan predeciblemente en su vida? La aparición de los ciclos menstruales y su repetición periódica, los embarazos y sus períodos post-parto, las fluctuaciones inmediatamente previas a la menopausia, y los cambios de la postmenopausia son situaciones bien reconocidas por las propias mujeres y que, intuitivamente, se señalan como asociadas a fluctuaciones anímicas, períodos de mayor o menor sensibilidad emocional, de predispoción a los vínculos sociales y románticos, de cansancio o vitalidad corporal y hasta cambios cognitivos que involucran a la atención, la memoria, y la sensación de "rapidez mental".

Es cierto que casi todas las situaciones de fluctuación hormonal mencionada se pueden asociar también a factores psicológicos que pueden influir en el ánimo. ¿Quién puede dudar de la importancia de un embarazo, de la finalización del mismo, de la terminación de la vida fértil de una mujer, para su estado emocional, con todo lo que estos períodos implican? La llegada de un nuevo hijo, ¿no produce acaso una serie de desafíos a la mujer en su identidad, ahora como madre de un nuevo ser que depende de ella estrechamente y requiere de sus cuidados como de los de ninguna otra persona? ¿Qué nos dice el sentido común sobre el impacto que puede tener el retiro de los períodos menstruales y con ello el fin de la edad reproductiva?

Parecieran verdades de Perogrullo que cada fase de la vida reproductiva se acompaña de estos y otros desafíos identitarios, explícitos o simbólicos, que bien pueden acompañarse de fluctuaciones en el ánimo, la emocionalidad, en qué tan bien se siente una mujer consigo misma. Ahora bien, ¿son estos factores psicológicos asociados a los distintos momentos de la vida reproductiva de la mujer, las únicas explicaciones de los cambios anímicos asociados a ellos? Es una experiencia común que los últimos días de cada ciclo son, para muchas mujeres, un momento especialmente difícil emocionalmente, aun cuando no existan problemas de pareja, de familia, o de trabajo. Es difícil conciliar momentos de tristeza profunda con la llegada de un nuevo hijo que, aunque desafiante para la autoestima de la mujer en su nueva función de madre, fue recibido con esperanza y alegría.

Muchas mujeres se sienten bien preparadas para la menopausia, después de haber vivido una vida reproductiva rica y generosa, y manteniéndose activas social, laboral, y sexualmente, y sin embargo desarrollan cambios anímicos muy notables cuando llegan las primeras fluctuaciones en los ciclos que anuncian el retiro definitivo de los ciclos menstruales. Hoy sabemos que estos cambios anímicos guardan una relación muy estrecha con los niveles de hormonas sexuales femeninas, principalmente estrógeno y progesterona, pero también con los niveles de andrógenos (por ejemplo dehidroepiandrosterona), que en el caso de la mujer cambian marcadamente en distintos momentos de su vida.

Cada momento de la vida reproductiva de la mujer tiene sus peculiaridades neuroendocrinológicas que imponen un desafío (¡pero también una posibilidad de prevención!) al mantenimiento de un buen estado anímico.

Ciclos menstruales y Trastorno Disfórico Premenstrual

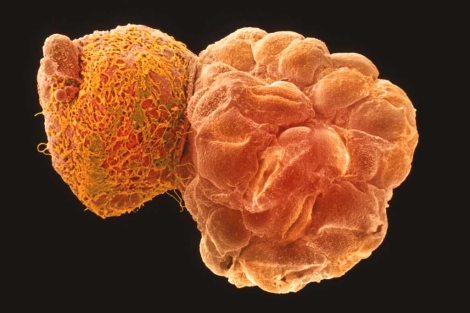

En contraste con lo que ocurre en varones, que tienen niveles más o menos estables de hormonas sexuales, la secreción de estrógenos y progestágenos en la mujer es un fenómeno eminentemente cíclico. Existe un nivel incremental de estrógenos durante la primera fase del ciclo, de aproximadamente 14 días, que culmina con un "pico" hormonal seguido de inmediato por la ovulación, y luego el mantenimiento de niveles altos de progestágenos en la segunda mitad del ciclo. Si no hubo fecundación e implantación del óvulo iniciando un embarazo, al final del ciclo menstrual los niveles de ambos tipos de hormonas decaen, y el tejido uterino que se había desarrollado, listo para acoger al embrión, se descama, acompañado de volúmenes variables de sangrado que es lo que la mujer observa como menstruación. Muchas mujeres se quejan de síntomas físicos antes de la menstruación, pero hay un subgrupo que informa humor deprimido, o labilidad emocional, mayor irritabilidad, y tensión.

Estos síntomas son la esencia diagnóstica de lo que se llama Trastorno Disfórico Premenstrual. Generalmente aparecen en la última semana del ciclo, inmediatamente antes del período, y en algunas mujeres no se alivian con el mismo sino que siguen unos días más. Las mujeres que tienen PMDD tienen menores niveles de estradiol disponible en la sangre. Curiosamente, la suplementación con hormonas no alivia en forma consistente estos síntomas, que sí suelen responder muy bien a antidepresivos "serotoninérgicos", lo que apunta a que los estrógenos no tienen efecto directo sobre el ánimo sino que posiblemente afecten a sistemas de "mensajeros" cerebrales (llamados "neurotransmisores") involucrados en la regulación del ánimo. Según cuál es la encuesta, de un 3 % a un 9 % de las mujeres experimentarán este síndrome en algún momento de sus vidas. A veces, el PMDD llama la atención sobre formas leves y crónicas de depresión llamadas "distimia", o representan la exacerbación de un trastorno depresivo subyacente. Estos cuadros no son los únicos factores de riesgo para PMDD. Otros factores incluyen el cigarrillo, un menor nivel de educación, y un cuadro de ansiedad llamado "trastorno por estrés postraumático", observado en algunas personas que estuvieron expuestas (no importa cuánto tiempo antes) a un trauma severo, como un asalto o una violación.

Embarazo

El embarazo parecería ser una situación "protegida biológicamente" contra la tristeza, porque durante el mismo los niveles de estrógenos y de progesterona suben como en ningún otro momento de la vida de una mujer. Y con ellos, parece subir también la actividad serotoninérgica cerebral. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que el embarazo tenía un efecto protector sobre el ánimo. Hoy se sabe que para algunas mujeres no es así, y que hasta puede representar un momento de riesgo. La frecuencia con la que la depresión aqueja a mujeres embarazadas es de aproximadamente un 7 % en el primer trimestre y un 12 % en los dos siguientes. Sin embargo, para mujeres que ya estuvieron deprimidas alguna vez, las chances durante el embarazo trepan al 40%, y en la mitad de casos, los síntomas reaparecen en el primer trimestre.

Cuando esto pasa, el panorama se complica porque la decisión sobre si tratar o no tratar farmacológicamente el cuadro puede ser difícil. Como médico, uno se torna como es lógico extremadamente cuidadoso e intenta evitar el uso de antidepresivos, siguiendo el principio básico de la medicina: primum non nocere, dice el juramento hipocrático. Si bien los antidepresivos usados generalmente no son teratogénicos, es muy difícil saber qué efectos a largo plazo tengan sobre el desarrollo del niño por nacer. Sin embargo, estas precauciones deben contrastarse con la decisión de no tratar. Médico y paciente deben saber que una depresión severa no tratada se asocia a complicaciones obstétricas (aumento de cesáreas o partos vaginales en los que se usan instrumentos, y parto prematuro) y puede afectar el desarrollo temprano del niño, por ejemplo en lo que hace a habilidades cognitivas incluyendo adquisición del lenguaje incluso en mujeres que no fueron tratadas con antidepresivo. La severidad de la depresión es un factor crucial a tomar en cuenta.

Postparto

El postparto inmediato es un momento de riesgo bien conocido para sufrir problemas no sólo de depresión, sino también de otros problemas psiquiátricos. Si en los últimos momentos de cada ciclo menstrual la caída de los niveles de hormonas se asocia a un riesgo aumentado de problemas anímicos, en el postparto inmediato las hormonas se "caen de un abismo" porque como dijimos, en el embarazo los niveles de hormonas femeninas son máximos. Y a pesar de que el tema está todavía rodeado de controversia, los cambios abruptos en niveles de hormonas parecen ejercer un efecto fundamental en el aumento del riesgo de padecer depresión en este período. Hasta un 18% de mujeres parecen tener un aumento de los síntomas depresivos en los primeros 6 meses después del parto, pero la prevalencia de un episodio depresivo mayor va del 4 al 9%. Haber padecido depresión antes y durante el embarazo, o tener una historia de PMDD, y hasta de haber tenido depresión relacionada con el uso de anticonceptivos orales, son todos factores que aumentan las probabilidades de tener depresión postparto, como si hubiera un grupo de mujeres con una sensibilidad especial a los ciclos hormonales, no sólo en menos, sino también en más (como durante el embarazo).

Premenopausia, menopausia temprana, menopausia tardía: ¿da lo mismo para el humor y las emociones?

El último momento de especial riesgo en la "vida hormonal" de una mujer es la menopausia. La pregunta surge lógicamente: ¿Importa la "caída de hormonas"? Esto pondría a la mujer en un riesgo de duración indefinida luego que los ciclos menstruales comienzan a espaciarse y luego desaparecen. ¿Importa la transición desde los ciclos regulares hasta la ausencia completa de ciclos? La respuesta no es sencilla y es importante conocer cómo ginecólogos y obstetras definen estos momentos, que son bastante distintos el uno del otro biológicamente. Como habíamos visto en la figura, los distintos momentos en la vida reproductiva de la mujer culminan en cuatro fases finales bastante complejas desde un punto de vista biológico, agrupada en dos que se llaman "transición a la menopausia" y "postmenopausia", y que están divididas por la fecha del último ciclo menstrual en la vida de una mujer. El impacto sobre el ánimo de estas subfases también es complejo: hoy sabemos que difieren mucho en lo que respecta al riesgo de padecer depresión.

La transición menopáusica se caracteriza por una producción disminuida de estrógenos que determinan, al principio, un cambio en la duración de los ciclos, que se tornan significativos cuando exceden los 7 días. La premenopausia tardía es anunciada por el salteado de dos ciclos consecutivos y la prolongación de la amenorrea por 60 días al menos. En esta fase comienzan los síntomas vasomotores que acompañan muchas veces el proceso durante los primeros años luego del retiro definitivo de la menstruación. Luego de esta postmenopausia temprana, la situación se estabiliza en niveles bajos de hormonas sexuales, incluyendo los andrógenos (es decir, de actividad parecida a las que determinan los caracteres sexuales secundarios del varón, y que parecen ser responsables importantes de la disminución del deseo sexual y la aparición de tristeza). No todas las fases son similares en lo que hace a la probabilidad de sufrir problemas de depresión. El momento de mayor vulnerabilidad es la perimenopausia, es decir el que va desde el alargamiento inicial de los ciclos, hasta aproximadamente el primer año después del último período menstrual (ver la figura). Aunque la mayoría de las mujeres tiene una actitud positiva y de aceptación frente a la menopausia, un 50% de mujeres experimenta tristeza y síntomas depresivos aislados que antes no había tenido, y casi la cuarta parte padece un episodio depresivo mayor. Los síntomas vasomotores y la depresión previa son factores de riesgo particularmente importantes, pero la depresión puede aparecer en muchas mujeres que nunca la habían padecido en su vida. La perimenopausia tardía, es decir la más cercana a la última menstruación, es con mucho el momento de máxima vulnerabilidad. Luego, en la menopausia tardía, el riesgo de depresión se estabiliza y se hace claramente mejor que en la transición perimenopáusica. Curiosamente, son los andrógenos en disminución (especialmente DHEA, o dehidroepiandrosterona) los que mejor correlacionan con el aumento de sintomatología depresiva, más que las "hormonas femeninas" aunque éstas también parecen jugar un papel.

¿Cuál es entonces el vínculo biológico entre las hormonas sexuales y los estados de ánimo? ¿Qué implicancias tiene para el tratamiento y la prevención?

Las fases que vimos en la vida reproductiva de la mujer dan una propensión a sufrir el mismo tipo de sintomatología: irritabilidad, labilidad de la emoción, cambios en el sueño, tristeza y sensación de menor rapidez mental. Como muchos de estos momentos (la fase final del período menstrual, el postparto, la menopausia) tienen en común que los niveles de "hormonas femeninas" bajan, algunos investigadores postularon que el responsable es el "hipoestrogenismo" es decir, bajos niveles de estrógenos. Sin embargo, hay varias razones para pensar que este no es el principal factor. Por ejemplo, el embarazo tiene altos niveles de estrógenos y es también un período de cierta vulnerabilidad. Y además, la menopausia tardía, que es la que tiene mínimos niveles de estrógenos, no se caracteriza por una vulnerabilidad especial, o al menos, mucho menor que la perimenopausia, que es donde todavía hay bastantes estrógenos. Entonces, parecen ser los momentos de máxima fluctuación, más que el nivel absoluto de estrógenos, lo que confiere vulnerabilidad especial en el estado anímico en la mujer. Más aun, algunos investigadores observaron un efecto de "kindling" en lo que hace a depresión en la vida reproductiva de la mujer, es decir, a medida que se acumulan síntomas o episodios depresivos, en cada fase futura la mujer queda más vulnerable todavía a padecer un nuevo episodio. Y todos estos factores parecen expresarse a través de cambios neuroquímicos en el sistema nervioso, porque aparte de las intervenciones psicológicas, los antidepresivos son tan eficaces en la depresión asociada a las distintas fases de la vida reproductiva de la mujer como lo son en otros momentos de la vida. Lo que sí es crítico es que médicos y pacientes tomen en cuenta las vicisitudes especiales en la vida reproductiva de la mujer a la hora de decidir cuándo consultar y qué tratamiento usar.

Dr. Salvador Guinjoan

entremujeres.com